昨日のエントリーの続きである。

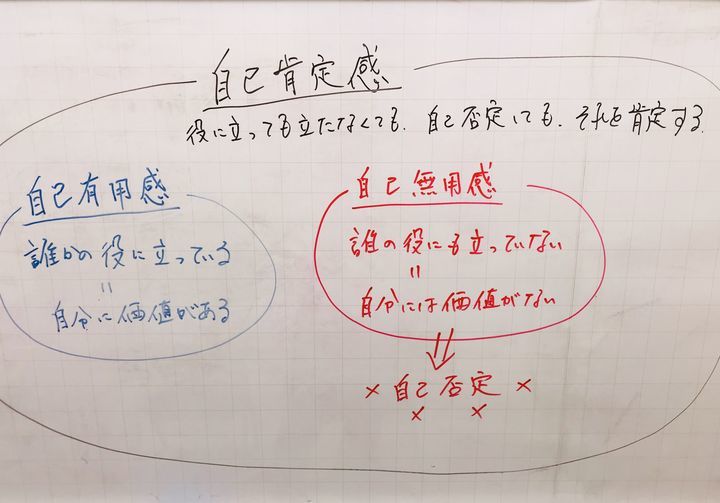

私の子どもたちが通っていた保育園の園長先生とのお話の中から、「自己肯定感」と「自己有用感」の違いについて考えてみた。

書きながら、こうした「自己肯定感」というのは、特殊な能力なのだろうか?それとも、後天的に努力して身につけるものなのだろうか?という疑問が頭に浮かんだので、少しそれについて考えてみたい。

今の私の結論としては、「自己肯定感」というのは、「皆が産まれたときに持っているものであり、成長のプロセスでどこかに忘れてしまうもの」だと感じている。

そう、「自己肯定感」は努力して上げるものでも、足すものでも、積み上げるものでもなく、ただ、思い出すもの。

1.親から自立するプロセス

自立を促す経験

「自己否定」をしながら生まれてくる赤ちゃん、というのを想像できるだろうか。

私は想像できない。

「自己否定」というのは、どうも後天的に身につける(身につけてしまう)もののように思うのだ。

それは、昨日のエントリーでも少し書いたような「誰の役にも立てなかった」という悲しい経験からくる場合もあれば、「求めていた形の愛情を得られなかった」という傷ついた経験からくる場合もあるだろう。

その多くは、親との関係から生まれる。

親の役に立てなかった、あるいは求めていた愛情を親からもらえなかった、という経験。

3種類の自立 ~身体的、精神的、経済的自立

その経験は、私たちに「自立」を促す。

抱っこしてくれないなら、自分の足で歩く!

という幼児期における身体的な自立。

もう親とは別の、自分だけの世界を確立したい!

という思春期の精神的な自立。

もう親の顔色を気にせず、一人で生きていく力をつけたい!

という社会に出る際の経済的な自立。

それらは、親の力を借りなくては生きられなかったという「依存の時代」に傷ついた経験からの反動ともいえる。

「もうあんな痛い思いをしたくない」という強い決意があればこそ、人は一人で歩くようになるし、個としての世界を確立するし、自分の力で稼ぐようになる。

それは、人が必ずたどる「自立」のプロセスであり、自立を促す原動力になる。

2.自立の裏側にある自己否定

行き過ぎた自立が引き起こす問題

しかし、そうして傷ついた経験は、同時に「自己否定」をも生みだす。

「親から愛されない私は、価値がない」と否定してしまう。

「自立」も度が過ぎると、

・他人に助けを求めることができず、孤立する

・ハードワーク、燃え尽き症候群に陥ってしまう

・他人に仕事を任せられない

・感情を抑圧してしまう

・正しさにこだわって、周りと争いやすい

・相手をコントロールしようとしてしまう(けれどコントロールできなくて苦しむ)

・人との距離を縮めることができない

…などといった、多くの問題を抱え込むことになる。

自立を手放す、弱さを認める、つながりを取り戻す

必要なのは、「行き過ぎた自立を手放す」ことだ。

それは、「弱さを認める」ことであり、「白旗を上げる」ことであり、「助けてくださいと叫ぶ」ことであり、「誰かに泣きつく」ことであり…要は自立していた時代の逆の行動を取ることだ。

人の悩みや不安のほとんどは、世界からの分離感からくる。

「何かとつながっている」という感覚を取り戻していくことで、その悩みは不安は徐々に消えて、心に安らぎと幸せを感じることができる。

そのために、「弱くなる」と感じることも、人の成長の一つのプロセスなのだ。

その「弱さ」を認めるということは、自分の闇を愛するレッスンであり、ひいては自分をありのままに受け入れるということに他ならない。

昨日の図でいけば、「有用=役に立っている=価値のある自分」も、「無用=役に立っていない=価値のない自分」も、どちらも等しく愛するということだ。

3.愛とつながりを取り戻すプロセス

人はこうした成長プロセスを経て、自立した個として、他人や世界とつながりを持つことができる。

されど、そうしたプロセスを踏む前の「子ども」というのは、自立をこじらせてなどいない。

自分という存在を否定するなど露とも思わないだろうし、世界が自分を愛していることを疑いもしていないし、世界と自分がつながっていることを当たり前のように知っている。

それはすなわち、最大限に自分を肯定しているということなのだろう。

では、人は成長するプロセスの中で、なぜ「自己肯定感」をどこか忘れてきてしまうのだろう。

それはもしかしたら、自分の素晴らしさを知るために、用意された道なのかもしれない。

何かをなくしたりすると、そのありがたみを痛感するように。

この世でたった一人の、たいせつな、自分という存在。

その素晴らしさに気づくための、たいせつなプロセス。

忘れてしまっても、また思い出せる。

4.自己肯定感とは、ただ思い出すだけのもの

幼い小さな我が子を見つめていると、その瞳に映る世界はどれだけ澄んでいるのだろう、と感じたことを思い出す。

それは、世界への完全なる信頼だったのだろう。

自分の無力さを受け入れ、それを肯定して、そして世界に委ねて安心しきっている。

きっと、誰しもがそうだったように。

「自己肯定感」とは、いつかどこで忘れてしまっただけのもの。

それは、ただ、思い出すだけのもの。

それは、雲の上には青空がいつもあることを、ただ思い出すように。