「自己肯定感」と「自己有用感」。

前者は、どんな自分も肯定する、という感情、

後者は、自分が誰かの役に立っている、という感情。

保育園の園長先生と話していた際に、そんな話題になったので、少しこの二つについて書いてみたい。

1.自己肯定感=自己有用感なのだろうか?

先日、子どもたちが卒園した保育園の園長先生と話す機会があった。

子どもとの接し方、教育理念、そして温かな人柄、とても素晴らしい方で、ほんとうにこの園長先生の保育園に通わせて頂いてよかったと思う。

その話の中で、「自己肯定感」と「自己有用感」という話題になった。

園長先生いわく、

「『自己肯定感』っていうことが、最近よく聞くようになってきたんですけど、私も他の先生も、何かピンとこなくて。でも、『自己有用感』と言い換えると、とてもしっくりきたんです。園児を見ていても、誰かの役に立ったとき、すごく自分を肯定して、自尊心が育つように思います」

と仰っておられた。

なるほど、それはその通りだと思う。

実際に私の娘も、「年少の園児に声をかけて、食事の部屋まで連れていく」というお役目を、誇らしげに語っていたものだ。

誰かの役に立っていると感じられたとき、人は自分の価値を感じ、そして自分を肯定できる。

それは間違いない。

では、「自己有用感」と「自己肯定感」がイコールか、と言われると、少し違和感があるように感じる。

その園長先生とのお話しの際には、その違和感が何なのか、具体的に説明することができなかったが、ようやく最近「こうかな?」と考えるところができてきたので、順を追って少し整理してみたい。

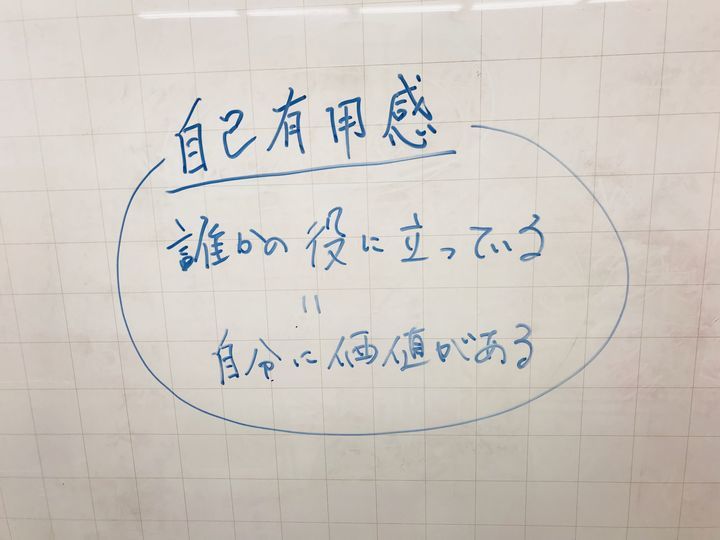

2.自己有用感とは

「自己有用感」とは、「自分が誰かの役に立っているという感情」である。

誰かを助けたり、手伝ったり、あるいは仕事をして感謝されたり。

そうした体験や経験は、自分が誰かの役に立っているという実感を与えてくれるし、自分に価値を見いだしやすい。

図にすると、こんな感じか。

さて、昼があれば夜があるように、晴れの日と雨の日があるように、生があれば死があるように、この世界は二元性の世界でもある。

こうした「誰かの役に立っている」=「自分に価値がある」という成功体験は、その反対の体験をもたらすことがある。

すなわち、失敗体験だ。

誰かを助けられなかったり、手伝えなかったり、あるいは仕事がうまくいかなくて、相手に怒られたり。

私は、誰の役にも立っていない。

そんな風に感じてしまうことだって、人生の中では起こりうる。

それは、当たり前のことだ。

すなわち、自己有用感とは、自己無用感と表裏一体のものであると考えることができる。

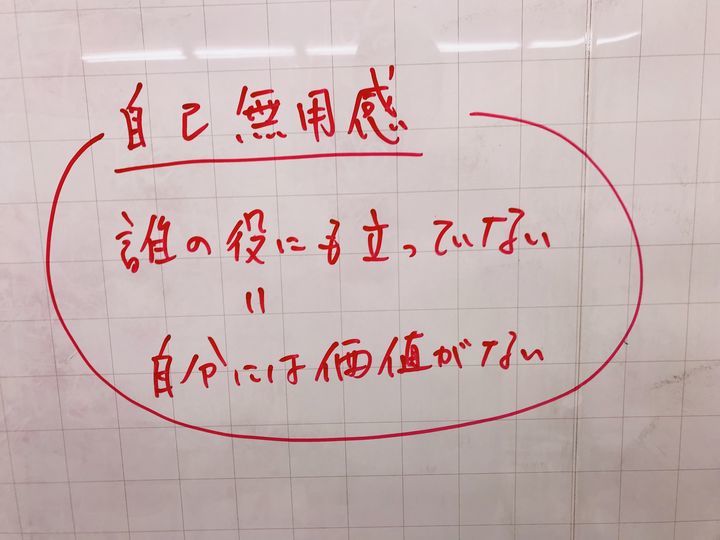

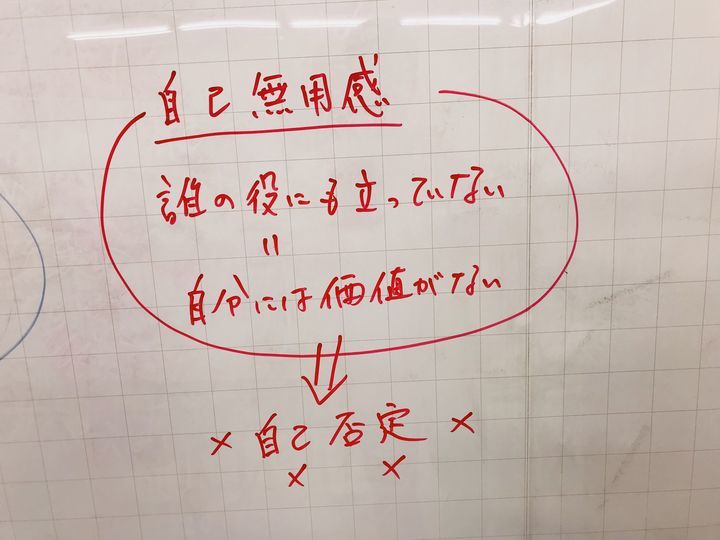

3.「自分は役に立たない」からくる自己否定

そうした、「誰の役にも立っていないという感情」を、ここで仮に「自己無用感」と呼んでみる。

※こうした語がほんとうにあるのかどうか不明だが、Google先生に聞いてみたところ、語そのものの検索結果が出ないので、誰も使っていないのかもしれない。

その「自己無用感」を図にすると、こんな感じか。

先ほどの「自己有用感」と真逆になる。

それはそうだ、真逆の感情なんだから。

この「自己無用感」は、容易に「自己否定」と結びつくのはご理解できるだろう。

誰の役にも立てない自分には、価値なんてない。

誰もが、こうした感情を抱いてしまうことがある。

彼女が大変なときに、力になれなかった。

忙しそうな先輩を、フォローできなかった。

大好きだった親を、笑顔にできなかった。

自分は誰の役にも立てない、価値のない人間だ、と。

なかなかに辛く、しんどい感情である。

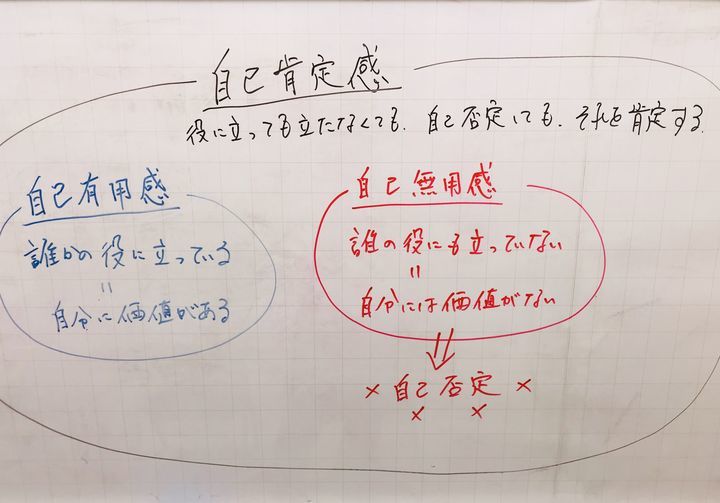

4.全部まるっと包み込む、自己肯定感

さて、その上で。

「自己肯定感」とは、何を指すのだろう。

自分を肯定するためには、何が必要なのだろうか。

「自己無用感」→「自己否定」の図式の反対側に、「自己有用感」→「自己肯定」という図式があるなら、今よりもっと誰かの役に立つ自分になることなのだろうか。

私は、そうではないと思う。

「自己肯定感」とは、この図式すべてをまるっと肯定する、ということ。

図にすると、こんな感じか。

誰かの役に立っていても、

誰の役に立っていなくても、

それで自己否定してしまっても、

どんな自分をも肯定する。

それが、自分を肯定するということの意味なのだろう。

5.「そう感じたんだね」からのスタート

それは、「自己有用感」からしか自分を肯定したことのない人には、とても難しく感じることかもしれない。

それはそうだ。

誰かの役に立つから、自分を肯定するという図式で、いままで生きてきたのだから。

何の役にも立たない自分を肯定するなんて、できるはずない。

それは、当たり前だと思う。

習慣を変えることに、人は恐怖を覚えるようになっている。

いきなり飛ばなくてもいいし、ただ、そういう捉え方もある、と知るだけも違うとは思う。

「そんなこと、できるはずない!」と感じるかもしれない。

もしそうだとしたら、「『そんなこと、できるはずない!』と感じた自分」を肯定することから、始めればいい。

そうなんだね、そう感じたんだね、と。

それは、小さな小さなことかもしれないけれど、確実に自分を肯定する方向にベクトルを向ける変化なのだから。

ということで、園長先生と話していて気づいた、「自己肯定感」と「自己有用感」という二つの感情に寄せて、少し書いてみた。

誰かの役に立っている自分も、立っていない自分も、どんな自分も肯定する。

よく聞かれる言葉だが、言うは易し、行うはなんとやら、であることは確かだ。

もしも「むずかしいなぁ、できていないなぁ」と感じるなら、まずはそう感じたことを肯定することからスタートしよう。

そう、感じたんだね、と。